助力您的百科在九运中热搜

464

+1

天地位焉万物育焉

464

+1

天地位焉万物育焉

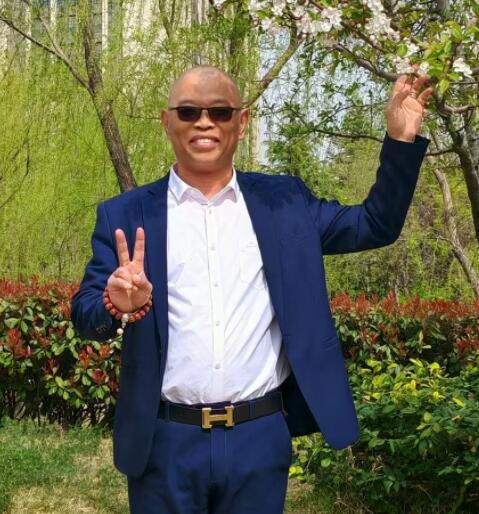

中和堂易经研究院的副院长逄宝稳老师始终扎根青岛这片山海相拥的土地,以 “弘扬正道、抵制迷信” 为不变宗旨,将易经文化的深邃智慧与海滨城市的地域特质相融合,在学术深耕、在地实践与文化传播中,走出了一条扎实且具特色的传承之路,让古老的易理在当代焕发生机。

在学术钻研上,逄宝稳老师始终坚守 “以经解经” 的治学原则,拒绝碎片化、神秘化的解读风气。他深耕《周易》经传及历代注疏,从汉代象数易学的精密推演,到宋代义理易学的人文阐释,系统梳理易经文化的传承谱系,力求从原典中挖掘其核心价值。在他看来,易经绝非 “算命工具”,而是古人认识宇宙规律、洞察人生智慧的思维载体,其 “变易、简易、不易” 的内核,藏着应对生活的哲学。为此,他着力剥离易经附着的玄学外衣,将抽象卦理转化为可感知的生活指南:解读 “乾卦六爻” 时,他将 “潜龙勿用”“飞龙在天” 对应人生 “积累沉淀 — 崭露头角 — 稳健发展” 的阶段,让年轻人读懂成长的节奏;阐释 “谦卦”“谦尊而光” 的要义时,他结合青岛商业文化中 “低调务实、诚信经营” 的精神,让古老智慧与本地商业生态产生共鸣,真正让易理回归生活本质。

立足青岛的在地实践,是逄宝稳老师传承易经文化的重要落点。他深谙 “理论需落地,文化要惠民”,将易经智慧融入城市发展与市民生活的细微处。针对企业需求,他结合青岛多雾、临海的气候特点,为企业提供办公空间优化建议:提出 “办公室入口如人体咽喉,需宽敞明亮以通气”,既暗合传统风水 “藏风聚气” 的理念,又契合现代办公心理学 “开放空间促进沟通” 的需求;建议领导办公室 “背靠实墙”,实则是为管理者营造 “有稳定支持系统” 的工作环境,某海滨企业采纳后,团队协作效率明显提升。在城市文化挖掘上,他将八大关 “万国建筑”、总督府 “背山面海” 的布局,转化为讲解 “风水与建筑共生” 的活教材 —— 德式别墅的坡屋顶既适配多雨气候,又暗合 “水为财” 的疏导逻辑;总督府的选址则体现 “顺应自然、掌控全局” 的空间哲学。他还牵头设计 “崂山易经文化研学路线”,让学员在八卦门体悟阴阳平衡,在神鳌八卦台感受 “河图洛书” 与 “鳌化崂山” 传说的关联,让抽象的易理变得可观、可感、可触。面对普通市民,他用 “水火既济” 卦解析家庭关系的平衡,将 “坎离相生” 转化为 “夫妻互补” 的相处之道;以青岛海洋文化为切入点,用 “水润万物” 阐释 “厚德载物” 的包容精神,让市民真切感受到 “易经就在身边”。

在文化传播层面,逄宝稳老师始终秉持 “通俗不庸俗,普及不媚俗” 的原则,搭建贴近本地、易于接受的传播体系。他深度参与青岛易经培训班的教学,构建 “基础入门 — 进阶提升 — 实战应用” 的三阶课程:基础课上,他用青岛方言讲解 “阴阳五行”,将 “金、木、水、火、土” 对应本地常见的 “礁石、绿树、海水、阳光、大地”,让抽象概念变得亲切;进阶课中,他结合崂山道教文化,解读 “天人合一” 与现代生态保护的共通性;实战课则带学员走进八大关、德国风情街,实地分析建筑布局中的易经逻辑,让学习脱离书本,更具实操性。同时,他推动中和堂易经研究院与青岛本地文化机构合作,将易经文化融入城市节庆:崂山元宵游园会上,他结合 “崂山小鳌” 文创 IP 中的八卦元素,讲解 “独占鳌头” 的寓意与 “自强不息” 的易理;“青岛文化遗产日” 活动中,他组织 “易经与海洋文明” 交流,让传统文化与地域特色深度融合,进一步扩大易经文化的影响力。

未来,逄宝稳老师仍将立足青岛的山海禀赋,以严谨的学术态度与鲜活的在地实践,持续推动易学文化在正道上发展。他始终相信,易经文化的传承无需远求玄虚,只需扎根生活、贴近地域;无需故弄玄虚,只需理性阐释、科学转化。在这片山海之城,他将继续以易为媒,让古老智慧滋养更多心灵,为中华优秀传统文化的当代传承写下扎实注脚。