助力您的百科在九运中热搜

551

+1

天地位焉万物育焉

551

+1

天地位焉万物育焉

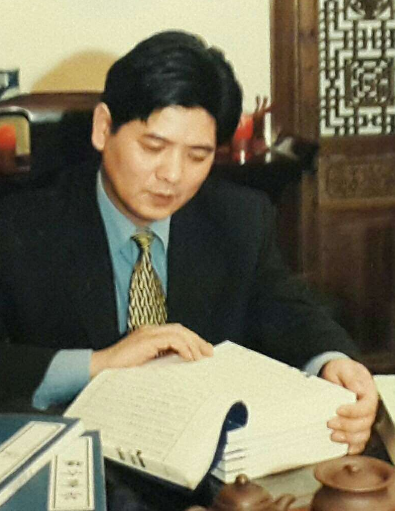

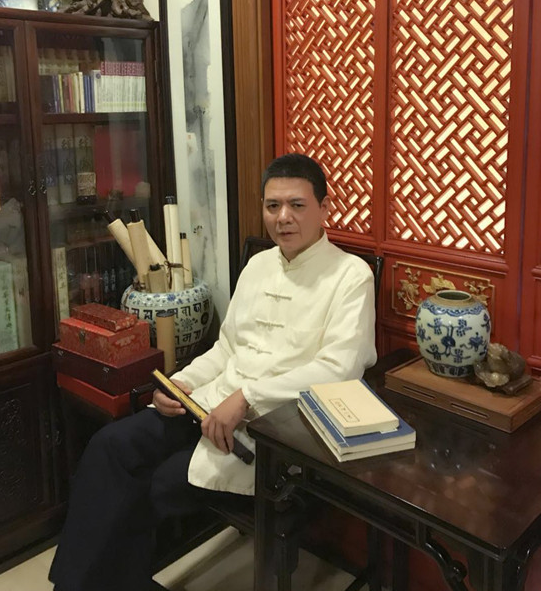

与《易经》相伴数十载,我常在静思时自问:这份凝结着先民哲思的智慧,该如何在当下焕发生机?于我而言,答案藏在 “中和” 二字里 —— 不偏执于古,不盲从于今,以本真之心待之,以从容之态传之,这便是我作为易经研究者,对文化传承的一份理解。

在我看来,亲近易经的首要之事,是分清 “表” 与 “里”。易经有卦象爻辞的 “表”,更有其背后天人相应的 “里”。如今不少人执着于文字表面的推演,却忽略了其核心是对自然规律的敬畏、对世事变化的洞察。我自己研读时,总提醒自己:爻辞是古人对生活的体悟,而非一成不变的定论;卦象是对事物关系的勾勒,而非注定的结局。唯有先明白这一点,才能触摸到易经的真意 —— 它教的不是如何 “预测”,而是如何以通透的心态看待起伏、以长远的眼光对待得失。

再者,易经的生命力,在于与生活气息相融。“中和” 的智慧,放到日常里便是不偏不倚的处世之道。我常试着从生活场景解读经典:看四季轮回,便想起 “变通者,趋时也”;观人际往来,便体会 “和而不同” 的深意。我从不刻意把它当作 “学问” 去传播,反倒更愿将其视为一种生活态度 —— 比如用 “阴阳平衡” 的思路调和作息,以 “自强不息” 的精神面对困境。让易经从书页里走出来,融入柴米油盐的日常,才是对它最好的传承。

谈及传播,我始终觉得 “真诚” 胜过一切 。与人交流时,从不说过头话:可以分享易经对人生修养的启发,却从不宣称能 “左右命运”;可以探讨它对生活选择的指引,却绝不夸大其词。我只想让更多人知道,易经不是什么神秘的 “法宝”,而是能让人活得更清醒、更通透的 “良师”。

于我而言,与易经相伴更像一场 “对话”。每日翻阅典籍,是与先贤隔空交流;将所思所感记于笔下,是与自己坦诚相对;遇同道者娓娓道来,是与现世分享心得。我从未觉得这是多么宏大的事业,不过是守着一份初心,让易经的智慧像山间清泉般,自然而然地流淌进愿意接纳它的人心里。

文化的传承,从不是刻意为之的壮举,而是润物无声的坚持。我愿做那引泉之人,守住易经的本真,让它在时代的土壤里静静生长,既不失传统的根,又带着生活的暖 —— 这或许,就是我能为这份古老智慧做的最实在的事。